日本結晶学会誌 Vol.61 1号(表紙)

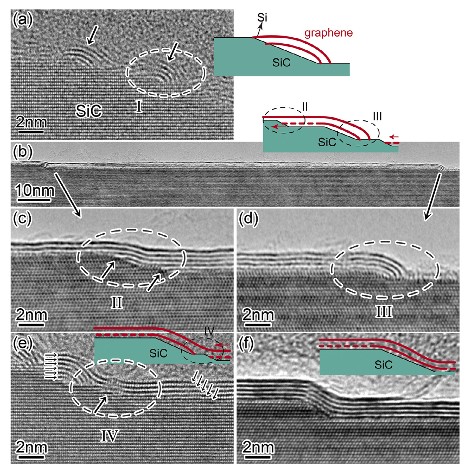

SiC(0001)面上グラフェンの成長機構

エピタキシャルグラフェンは,SiC表面に存在するステップを起点として核生成し,その後テラス上へと成長する.

具体的には,(a)のようなステップあるいはステップが集合する部分で優先的にシリコンが脱離し,

残存した炭素が集まってグラフェン核が形成される.

その後,(b-d)のようにグラフェンは上のテラス上へと成長が進み,(e)のように隣のステップに存在するグラフェンと合体することで,

(f)のような全面を覆うグラフェンが形成される.実際には,グラフェンは1層ずつ成長するため,均一な単層グラフェンの形成が可能となる.

ただし,第1層目の炭素原子層はバッファー層であり,グラフェンとしての特徴は示さないため,第2層目がグラフェンとなる.